Spiegelbild des Lebens

Interview |

Erinnern Sie sich noch? Als im Mai 2021 L’incoronazione di Poppea Premiere feierte, war ein neuer Name in aller Munde: Slávka Zámečníková. Die junge slowakische Sopranistin hatte als Poppea und im betörenden Duett mit Kate Lindsey die Herzen von Publikum und Presse gleichermaßen erobert. Mit den Bekanntesten des Fachs verglich man sie, eine große Karriere wurde in Aussicht gestellt. Man lag richtig. Mit beeindruckender künstlerischer Konsequenz geht Slávka Zámečníková ihren Weg, gefällt in ihrem Wiener Stammhaus, gastiert und reüssiert in Paris, San Francisco, Berlin. Nun steht sie vor einer der Schlüsselpartien ihres Fachs: der Pamina in der neuen Zauberflöte. Am Beginn der intensiven Probenzeit erzählte sie Oliver Láng, wie sich bei ihr Beruf und Privatleben verbinden, welche Fragen sich Pamina stellt und warum diese Rolle besonders herausfordernd ist. Und sie beschreibt, welche Stelle in der Zauberflöte sie stets besonders rührt.

Als Sängerin sind Sie international viel unterwegs. Definiert sich bei einem solchen Leben »Daheim« neu? Wo ist für Sie Heimat?

Slávka Zámečníková: Für mich gibt es ein doppeltes Daheim. Zunächst einmal die Slowakei – da komme ich her und da lebt meine Familie. Und dann Wien, wo ich tatsächlich zu Hause bin. Gott sei Dank finden derzeit rund 40 Prozent meiner Engagements hier statt – das finde ich schön und würde es gerne beibehalten. Denn natürlich machen Gastspiele auch glücklich, aber für mich reicht ein Monat im Ausland. Dann spüre ich schon wieder Heimweh und freue mich auf das Sofa in unserer Wohnung. Je mehr ich reise, umso mehr vermisse ich mein Zuhause. Immer unterwegs zu sein, wäre sehr anstrengend, vor allem, wenn man Familie und einen Partner hat, der auch sehr oft unterwegs ist. Umso wichtiger ist es mir, einen Ort zu haben, an dem wir als Familie funktionieren können. Nach einigen Wochen fühle ich mich dann wieder bereit und aufgeladen, weiter in die Welt zu reisen.

Und ist in diesem Wiener Daheim die Staatsoper so etwas wie ein drittes kleines Zuhause?

Absolut, hier war ja mein erstes großes Engagement, hier hatte ich meine ersten großen Rollen, meine ersten echten Stress-Situationen. So wurde dieser Ort mein musikalisches Zuhause, das es bis heute geblieben ist.

Also entspannter als anderswo?

Nein, genau das Gegenteil! An der Staatsoper fühle ich mich verpflichtet, eine umso tollere Leistung zu erbringen. Das pusht mich! Klar, es gibt kleinere Theater, bei denen ich mir denke: Diesen Schuh kannst du gut ausfüllen. Aber genau das will ich nicht. Ich möchte nicht an einem Haus sein, an dem ich mich nicht mehr laufend anstrengen müsste. Gerade, weil ich hier zuhause bin, erwarte ich von mir selbst mehr.

Zuhause in der Wiener Staatsoper: in der Garderobe

der Maske

und mit einer Mitarbeiterin

Heimatlich können Wien und dieses Haus auch sein, weil Sie mit einem weiteren Staatsopern-Sänger zusammenleben, Peter Kellner.

Das ist freilich ein großes Plus. Aber es kommt noch etwas dazu: Bei uns ist es tatsächlich so, dass sich Arbeit und Privatleben nicht sonderlich unterscheiden. Wir sind in der Oper nicht anders als daheim. Als wir zum Beispiel gemeinsam als Susanna und Figaro in Le nozze di Figaro auf der Bühne standen, dachte ich mir: Wow, das fühlt sich jetzt gar nicht wie ein Beruf an, so sind wir ja wirklich! Es geht also eines ins andere über. Auch daheim ist viel Musik um uns herum, Peters Sohn spielt Geige, er singt viel, ich übe. Wir haben also keinen Sänger- oder Privat-Modus. Da muss nichts umgeschaltet werden.

Macht es das Leben einfacher, wenn man mit einem Bühnenkollegen zusammenlebt? Weil er einfach das ungewöhnliche Künstlerinnen-Leben versteht?

Und wie! Ich habe Freunde, die meinen, dass sie nie mit einem Sänger zusammenleben könnten. Bei mir ist es umgekehrt –

für mich ist es perfekt. Eine Beziehung mit jemandem, der nicht aus dem Theater kommt oder nichts mit Musik zu tun hat, wäre für mich schon viel schwieriger. Denn man muss verstehen, dass ich zum Beispiel an einem Vorstellungstag nervös bin und nichts Anstrengendes machen möchte. Dass ich mich konzentrieren oder üben muss und der Partner sich halt in dieser Zeit um die Familie kümmert. Dass manche Tage wegen der Arbeit ganz »besonders« sind. Für einen Kollegen ist das alles klar, da muss nicht viel erklärt werden, und die Toleranz ist selbstverständlich.

»Ich könnte viele andere Dinge tun, die mich auch glücklich machten. Aber ohne diesen Beruf wäre ich einfach nicht ich.«

In den letzten Jahren haben Sie eine steile Karriere absolviert. Aus der jungen Sängerin, die aus einem Opernstudio kam, ist eine international gefragte Sopranistin geworden. Fühlen Sie sich künstlerisch erwachsen?

Ich glaube, so ganz verstanden hat man den Beruf erst, wenn man aufhört zu singen. Dann weiß man genau, wie man es hätte machen sollen. (lacht) Wenn man so mittendrin steckt, werden sich immer Fragen stellen… Aber natürlich: Nach den vielen Produktionen, die ich gemacht habe, bin ich entspannter. Ich habe natürlich nach wie vor sehr große Erwartungen und Ansprüche an mich, aber ich genieße das Sänger-innenleben mehr, weil ich mir nichts mehr beweisen möchte. Und ich kann an mich glauben. Ich habe auch gelernt, dass sich manche Dinge niemals ändern werden. Zum Beispiel: Immer habe ich das Gefühl, dass gerade sehr viel zu tun ist und ich eigentlich schon wieder üben sollte. Aber das hört nicht auf, und manchmal muss man sich einfach eine Pause geben und nicht weiterarbeiten. Sonst brennt man aus. Solche Erfahrungen kommen erst, wenn man wirklich im Berufsleben steht. Und ich habe in den letzten Jahren eines gelernt: Ich könnte viele andere Dinge tun, die mich auch glücklich machten. Aber ohne diesen Beruf wäre ich einfach nicht ich.

Aber sind Sie eine andere geworden? Hat sich Slávka in die Frau Zámečníková gewandelt, weil sie aus der ganzen Welt angefragt wird?

Nein, ich fühle mich nicht anders. Selbstverständlich freut es mich, diese schönen Partien singen zu können und zu sehen, dass die Arbeit, die ich in den Beruf hineingesteckt habe, sich gelohnt hat. Zu wissen, dass Menschen einen hören wollen, ist ein gutes Gefühl. Man darf sich aber nicht blenden lassen und muss mit den Anfragen auch vorsichtig sein. So erkundigen sich immer wieder Häuser nach dramatischeren Partien, als ich sie gerade singe. Klar, eine junge Sängerin, die das bietet, ist attraktiv. Aber ich möchte dennoch möglichst lange in meinem derzeitigen Fach bleiben und nichts übereilen.

Womit wir bei der Pamina sind. In Wien sangen Sie aus dem Mozart-Fach schon die angesprochene Susanna, Servilia in La clemenza di Tito und Donna Anna in Don Giovanni. Wie verhält sich Pamina zu diesen Rollen?

Pamina ist im Vergleich zu Donna Anna viel herausfordernder! Für mich ist sie so ein bisschen eine »Wagner-Mozart-Partie«, von der Lage und der Schwierigkeit her. Zuerst ziemlich tief, am Ende eher hoch. Und sie ist extrem transparent geschrieben, sehr tricky, man hört einfach alles. Donna Anna ist ganz anders, da schalte ich die Stimme ein und dann führen die Rolle und die Lage der Partie meine Stimme. Servilia wiederum ist im Umfang nicht zu vergleichen: viel kürzer! Dazu kommt auch noch, dass Pamina enorm vielschichtig ist: Manchmal wird sie sehr naiv dargestellt, andererseits muss man in der g-Moll-Arie, wenn es um Leben und Tod geht, so viel von sich selbst geben. Das fordert! Es schwingt so viel im Untergrund mit.

Viel Psychologisches? Die Beziehung zur Mutter, zu Sarastro?

Allein schon Paminas Beziehung zu Sarastro: Wie unterschiedlich kann das gedeutet werden! Manche Inszenierungen sehen ihn etwa als ihren Vater, andere zeigen ihn geradezu angetan von ihr als Frau. Mit der Regisseurin Barbora Horáková bin ich gerade dabei, die Rolle sehr genau zu erforschen: und es gefällt mir gut, dass sie bei uns keine naive, kindliche Person ist, die einfach so in die Liebe von Tamino hineinstolpert. Sondern, dass sie sich viele Fragen stellt. Über Tamino etwa.

als Poppea in »L’incoronazione di Poppea«

als Susanna mit Peter Kellner als Figaro in »Le Nozze di Figaro«

Auch über Papageno? Ob vielleicht er der Richtige wäre?

Sagen wir es so: Wäre ich Pamina, würde ich Papageno nehmen. (lacht)

Gerade bei der Zauberflöte fragen sich viele, was dieses Werk eigentlich sei. Ein Märchen? Ein Philosophicum?

Ich glaube, es hängt immer davon ab, wie man die Geschichte verstehen möchte und welchen Aspekt man sucht. Eine solches Werk ist wie ein großes Gemälde, ein Ganzkörper-Portrait: Jeder sieht etwas anderes. Der eine konzentriert sich auf die Ausgestaltung der Beine, die andere auf den Kopf. Mit anderen Worten: Man kann die Zauberflöte als Märchen erleben. Oder als sehr philosophisches Werk. Oder aber: Sie ist einfach ein Spiegelbild des eigenen Lebens. Man findet – wie in allen großen Kunstwerken – genau jene Fragen, die einen gerade beschäftigen. Und noch etwas kommt dazu: Die Musik sorgt für eine Katharsis, die Seele beginnt zu fliegen, es ist fast transzendental.

Findet man zu den Fragen auch die Antworten, die einem helfen?

sz Als ich einmal die Susanna in Le nozze di Figaro sang, bekam ich nach der Vorstellung von einem Zuschauer eine Nachricht: Es sei vor der Aufführung in einem schlechten emotionalen Zustand gewesen, durch den Abend aber habe er Klarheit gewonnen und Hilfe erfahren. Vielleicht fand er sich in einer der Figuren wieder? Vielleicht machte er etwas Vergleichbares durch? Oder die Musik hat ihn einfach in einen anderen Zustand versetzt? Ich weiß es nicht… Aber ich glaube fest daran, dass ein bewegender Opernabend unser Leben verändern kann. Allein schon dadurch, dass man in einer anderen Welt ist. Und auch dadurch, dass zutiefst menschliche Fragen, die uns alle betreffen, behandelt werden. Das gilt ganz besonders auch für die Zauberflöte.

Das wäre fast schon ein Schlusssatz – aber ich habe noch eine Frage: Gibt es eine Zauberflöten-Stelle, bei der Ihnen immer das Herz aufgeht? Den ultimativen Katharsis-Moment?

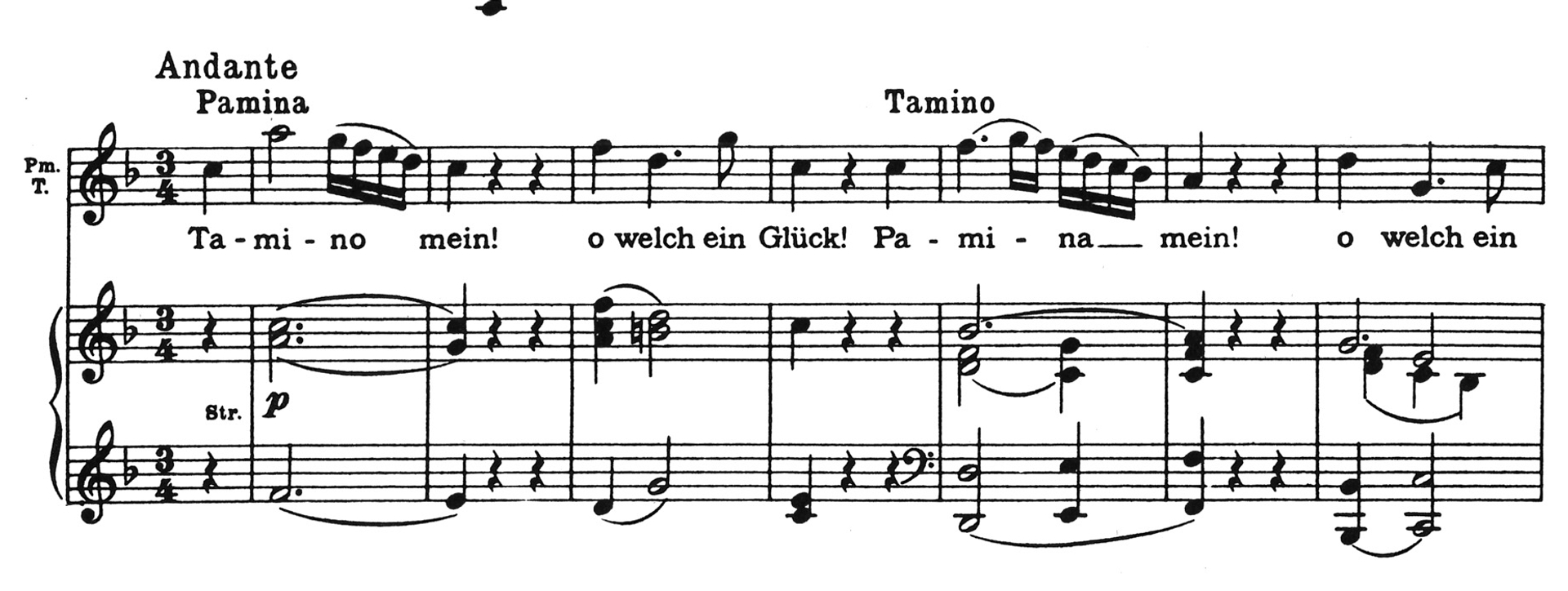

»Tamino mein! O welch ein Glück!« Immer, wenn ich das singe, bin ich im Innersten bewegt. Da passiert etwas in mir, das ich kaum beschreiben kann. Ich trete geradezu aus mir heraus. Wissen Sie, man lebt eine Rolle durch, so vieles passiert: Glück und Unglück, Hoffnung und Schmerz – und dann kommt diese kleine Melodie. Und man erkennt, was Liebe sein kann, was sie für uns Menschen bedeutet. Und man spürt, was Glück ist. Nämlich lieben und geliebt zu werden. Immer, wenn ich das singe, denke ich an die Person, die ich liebe… Es gibt einfach kein größeres Gefühl. Nicht in der Oper, nicht im Leben!