Über das Werk

In Kürze

Psychologisch zugespitzt prallen Zivilisation und Natur, Ängste und Sehnsüchte, Machtverhältnisse und Geschlechterdefinitionen aufeinander.

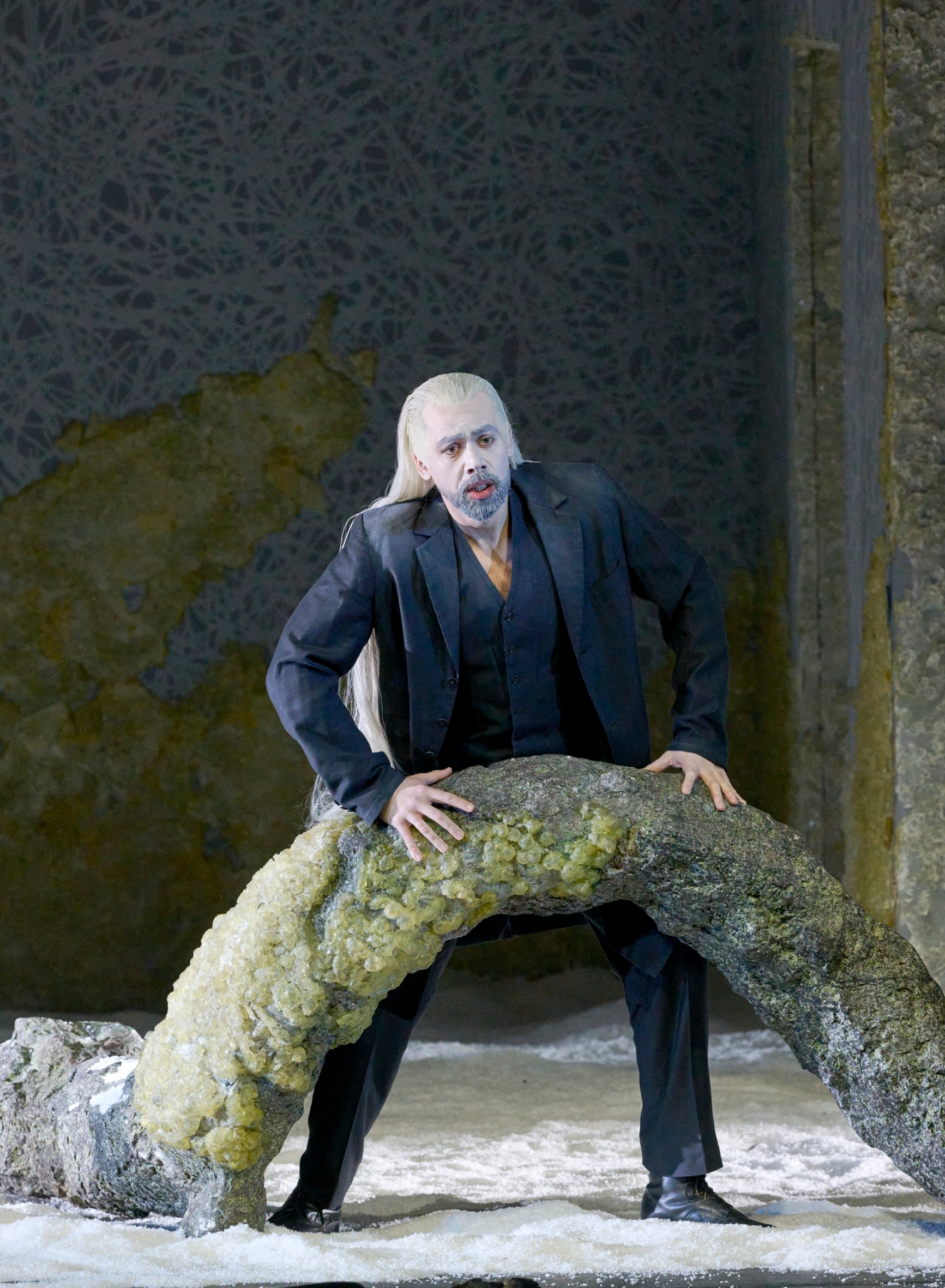

Der Sprachverlust der Rusalka reflektiert deutlich Identifikations-, Ausgrenzungs- und Daseinsängste. Regisseur Sven-Eric Bechtolf spiegelt diese Gefühls- und Gedankenzustände in einer surrealen, unwirklichen und bedrängenden Welt. Zwischen Schneewüste und kargem Gehölz wird in eindringlichen Bildern die Geschichte der abtrünnigen Wassernixe erzählt.

Rusalka

Handlung

Im Gegensatz zu den spielerischen Waldelfen neckt die Was- sernixe Rusalka den gerade erwachenden Wassermann nicht, sondern gesteht ihm ihre Sehnsucht nach einer menschlichen Gestalt sowie menschlichen Seele und damit die Erfüllung ihrer Liebe zu jenem Prinzen, den sie schon oft am See beobachten konnte.

Der Wassermann warnt Rusalka zwar, rät ihr aber, die Hilfe Ježibabas in Anspruch zu nehmen. Diese erscheint und schließt mit der vor Liebe Entbrannten einen Vertrag: Rusalka wird die Menschengestalt erhalten, aber mit Stummheit geschlagen sein. Sollte sie auf diese Weise die Liebe des Prinzen nicht dauerhaft an sich binden können, würde die Rückkehr ins Nixenreich nur mit dem Tod des Geliebten möglich werden.

Rusalka willigt ein, wird verwandelt und kann tatsächlich die Liebe des bald darauf auftauchenden Prinzen erwecken. Die geplante Hochzeit der beiden wird jedoch durch eine mysteriöse, fremde, verführerische Fürstin verhindert, die unerwartet auftaucht und den Prinzen an sich zieht.

Als der Prinz der Fürstin eine Liebeserklärung macht und seine geplante Hochzeit mit Rusalka als bloßes Abenteuer abtut, versucht ihn Rusalka mit letzter Hoffnung zurückzugewinnen, wird von ihm aber kalt abgewiesen. Der Wassermann verflucht den Prinzen daraufhin und zieht Rusalka in die Tiefe des Wassers zurück.

Wenig später bietet Ježibaba der von allen entfremdet klagenden Rusalka eine vollständige Rückkehr ins Nixenreich an: Sie gibt Rusalka einen Dolch, mit dem sie den treulosen Geliebten ermorden soll. Doch Rusalka wirft den Dolch von sich.

Als der von Reue geplagte Prinz an den See kommt, erscheint ihm Rusalka als Irrlicht. Er bittet sie, ihn frei von Schuld zu machen und, obwohl Rusalka ihn vor ihrer todbringenden Umarmung warnt, besteht er auf einen letzten Kuss. Er stirbt in ihren Armen und Rusalka versinkt im See.

Die Geschichte einer Nixe, die sich in einen Menschen verliebt, das Wasser verlässt und an der Welt scheitert, zieht sich durch viele Märchen- und Sagenstoffe Europas. In Dvořáks »Lyrischen Märchen« fanden jene drängenden Fragen der Jahrhundertwende ihren Ausdruck, die Sigmund Freud unter dem Schlagwort vom Unbehagen in der Kultur zusammenfasste. Psychologisch zugespitzt prallen Zivilisation und Natur, Ängste und Sehnsüchte, Machtverhältnisse und Geschlechterdefinitionen aufeinander. Regisseur Sven-Eric Bechtolf spiegelt diese Gefühls- und Gedankenzustände in einer surrealen, unwirklichen und bedrängenden Welt zwischen Schneewüste und kargem Gehölz. Dem Publikum empfiehlt der Regisseur, „ein bisschen den Verstand auszuschalten und diese seltsamen, düsteren und manchmal auch grotesk komischen Szenen auf sich wirken zu lassen“.

Dvořák passt die charakteristisch musikalischen Beschreibungen der Protagonisten deren jeweilige Situation und Befindlichkeit an, er psychologisiert seine Figuren. Abgesehen von diesen Figuren- Leitmotiven (drei Motive für vier Personen) gibt es noch ein sogenanntes Fluch-Motiv, und das wäre dann Nummer vier: eine heftige chromatische musikalische Aufwärtsbewegung im Forte, es taucht immer wieder auf, wenn sich Unheil ankündigt oder eintritt, und es heißt so, weil es die Begleitung zum Fluch des Wassermannes auf den Prinzen ist, weil er, wie er ahnt, Unglück über sie bringen wird. Im Vergleich könnte man es auch als den großen zornigen Bruder der negativen Terzschleife bezeichnen. Damit ist ein konkretes Stichwort gefallen: Terzenschleifen. So könnte man die in der ganzen Rusalka immer wieder und in allen Variationen auftauchenden Tonfiguren nennen, die ein Terzintervall aufwärts zurücklegen, sei es in Ganztonschritten oder chromatisch. Es beginnt bereits in der Ouvertüre, und denkt man an das berühmte Lied der Rusalka an den Mond, aber auch an Auftritte des mahnenden Wassermannes, dann sind sie einem sofort präsent. (Heinz Irrgeber)

Etwa zur Zeit, als Antonín Dvořák seine Oper komponierte, erschien in Prag die erste moderne tschechische Illustrierte Enzyklopädie allgemeinen Wissens, die in ihrem 22. Band einen erstaunlich langen Artikel zum Stichwort „Rusalka“ enthält: „Rusalky sind im traditionellen Sprachgebrauch des russischen Volks wundersame Wesen. Sie erscheinen meist als sehr schön und mit allen Reizen ausgestattete Mädchen, die imstande sind, einen schwachen Sterblichen zu bezaubern. Ihre schlanke und bewegliche Gestalt bedeckt grünes Laub oder ein weißes, ungeschütztes Hemd […] Im russischen Volksgut finden sich zahlreiche, äußerst lebendige Mythen und Sagen über die Rusalky. Oft wird angenommen, dass ungetauft gestorbene oder auf unnatürliche Weise zu Tode gekommene Kinder zu Rusalky werden. Ursprünglich wurden die Fabelwesen Nawje oder Mawje genannt, später, als ihre hauptsächliche Wirkungszeit und -kraft mit dem Frühlingsfest des Rusalje verbunden wurde, erhielten sie den bis heute erhalten gebliebenen Namen.“