Über das Werk

In Kürze

Den alten Faust quält weniger die Frage, »was die Welt im Innersten zusammenhält«, als die Sehnsucht nach Liebe und Jugend.

Méphistophélès, weniger intellektuelles »Prinzip der Negation« als teuflisch attraktiver Magier, macht ihn auf Marguerite aufmerksam – und Faust ist begeistert. Rasch steht ein Deal: Der Teufel dient Faust auf Erden, nach Fausts Tod soll es umgekehrt sein. Auch Marguerite bleibt nicht unbeeindruckt von dem, was Méphistophélès zu bieten hat: materiellen Luxus und sinnliches Vergnügen, von Gounod häufig mit einem Walzer musikalisch illustriert. Aber das Verhältnis von Faust und Marguerite bleibt Episode, denn Faust zieht es zu neuen Attraktionen, während Marguerite zunächst schwanger zurückbleibt, um dann auch noch zu erleben, wie ihr treuloser Liebhaber ihren Bruder tötet.

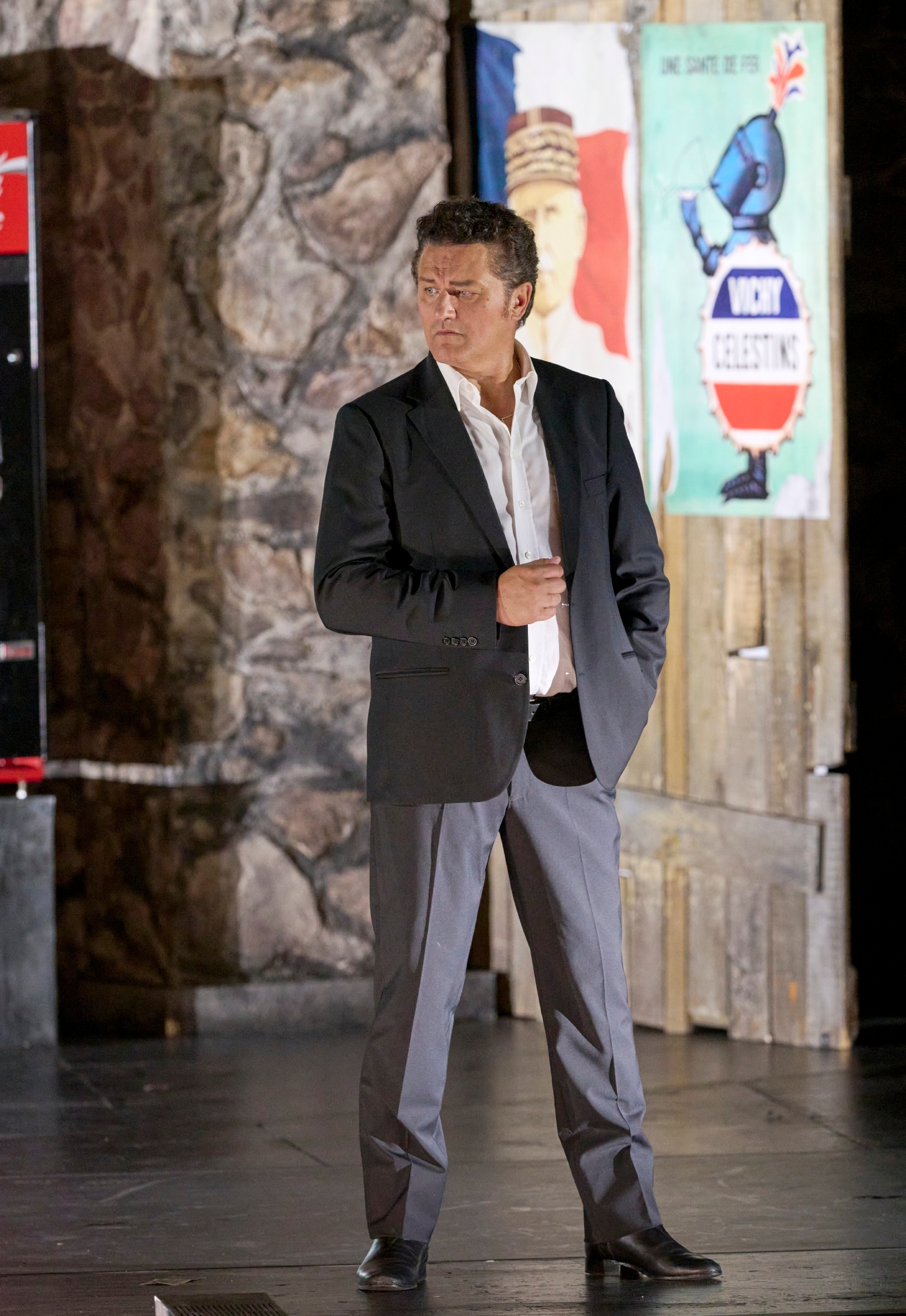

Faust

Handlung

Einsam, erschöpft und verbittert versucht der alte Faust, sich das Leben zu nehmen.

Wütend über seine eigene Angst vor dem Tod ruft er den Teufel herbei. Méphistophélès erscheint und bietet ihm Reichtum und Ruhm, doch Faust möchte seine Jugend zurück, »den Schatz, der alles enthält«. Méphistophélès fordert im Gegenzug ewige Dienerschaft »dort unten«. Als Faust zögert, macht ihn Méphistophélès auf Marguerite aufmerksam. Fasziniert von ihr lässt sich Faust auf den Pakt ein und wird wieder zu einem jungen Mann.

In einer Gruppe feiernder Soldaten betet Valentin für seine Schwester Marguerite und hofft, dass ihr Medaillon ihm Glück in der bevorstehenden Schlacht bringen möge. Als Wagner ein heiteres Lied anstimmt, drängt sich Méphistophélès in die Runde. Im Lied vom Goldenen Kalb besingt er die Macht des Geldes. Ungefragt sagt er Wagner dessen Tod in der Schlacht voraus. Auch Valentin und dem in Marguerite verliebten Siébel prophezeit er Unglück.

Faust trifft auf Marguerite und spricht sie an. Dass sie ihn stehen lässt, steigert sein Interesse.

Siébel pflückt Blumen für Marguerite und plant, ihr endlich seine Liebe zu gestehen.

Méphistophélès führt Faust vor Marguerites Haus und geht wertvolle Geschenke für Marguerite besorgen. Faust kommen Skrupel, ob er seine Be- mühungen weitertreiben soll, doch Méphistophélès hinterlegt die Präsente und versteckt sich mit Faust.

Marguerite ist gegen ihren Willen von dem Mann beeindruckt, der sie angesprochen hat. Als sie die Geschenke findet, ist sie entzückt. Ihre Nach- barin Marthe bestärkt sie, den Schmuck anzunehmen.

Faust und Méphistophélès verwickeln die Frauen in Gespräche. Während sich Marthe und Méphistophélès bald wieder trennen, kommen Faust und Marguerite einander näher. Fausts Liebesgeständnis beglückt Marguerite, sie lehnt aber seine Bitte ab, die Nacht bei ihr bleiben zu dürfen. Doch als Faust sich bereits entfernt, ruft sie ihn voller Liebe zurück.

Faust hat die schwangere Marguerite verlassen. Ausgegrenzt und verspottet sehnt sie sich nach ihm.

Siébel tröstet Marguerite und will ihr fortan freundschaftlich zur Seite stehen. Die Soldaten kehren siegreich zurück; Wagner ist im Krieg gefallen. Auf Valentins Fragen nach Marguerite antwortet Siébel ausweichend.

Faust möchte Marguerite wiedersehen und fürchtet zugleich die Wiederbegegnung. Méphistophélès provoziert Valentin mit einem Marguerite dargebrachten Ständchen, in dem er auf ihre Schwangerschaft anspielt. Valentin wirft empört das von Marguerite erhaltene Medaillon fort. Er fordert Faust zum Duell und wird erstochen. Vor den herbeigeeilten Bürgern verflucht der sterbende Valentin seine Schwester selbst für den Fall, dass Gott ihr vergeben werde.

Marguerite bittet Gott um Vergebung, erhält aber nur Antwort von Méphistophélès, der ihre Schuldgefühle bestärkt. Ein Kirchenchor singt vom Tag des Jüngsten Gerichts.

Faust und Méphistophélès sind in der Walpurgisnacht unter Irrlichtern und Hexen unterwegs. Während Méphistophélès sich sichtlich wohl fühlt, kann Faust sich auch mit einem Trinklied nicht von der Sehnsucht nach Marguerite ablenken.

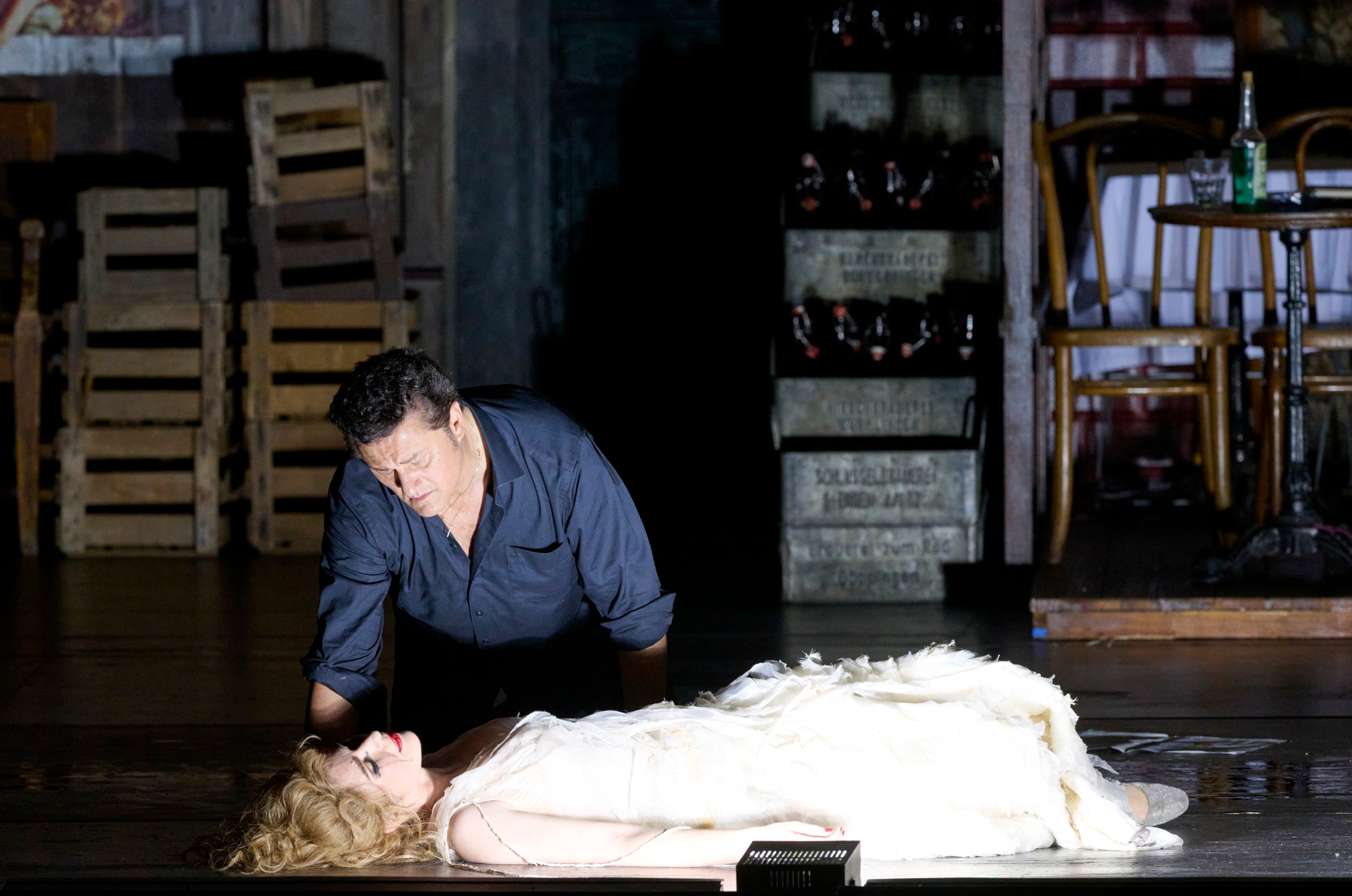

Faust lässt sich von Méphistophélès zu Marguerite, die das gemeinsame Kind getötet hat, in den Kerker führen. Sie erinnern sich an den Beginn ihrer Beziehung. Beide versichern einander ihre Liebe, doch Marguerite lehnt es ab, Faust zu folgen.

Stimmen aus der Höhe erinnern an die Auferstehung Christi.

Frank Castorf entfaltet in seiner Inszenierung eine vielfach geschichtete Geschichte: Das Paris der Uraufführungszeit trifft auf das Paris um 1960, in dem Konflikte kulminierten, die in der hochkapitalistischen und kolonialistischen Zeit Gounods ihren Ausgangspunkt hatten und zugleich zu den Krisen unserer europäischen Gegenwart führten: Im Bühnenbild von Aleksandar Denić sind es von Notre Dame bis zur Metrostation »Stalingrad« nur ein paar Schritte. Die opulenten Kostüme von Adriana Braga Peretzki nehmen Bezug auf verschiedene Zeiten, Milieus und Kulturen. Der philosophische »Geist, der stets verneint« hast in der Oper selbst zwar keinen Auftritt mehr, umso machtvoller hat er aber im Inszenierungsprozess gewirkt: »Ich bin für die Irritation, das mephistophelische Prinzip der Verneinung, ohne zu sagen für wen, warum und wieso«, hat Castorf in einem Gespräch einmal bekannt.

Die Tenorarie »Salut, demeure chaste et pure« (»Sei mir gegrüßt, keusche und reine Behausung«) ist beispielhaft für Charles Gounods Umgang mit Johann Wolfgang von Goethes Tragödie: Einerseits lehnt sich der Text fast wörtlich an die Vorlage an, andererseits fügt die Musik so viel schmachtendes Gefühl hinzu, dass es manchem Gralshüter der deutschen Kultur des sinnlichen Raffinements zu viel wurde. Während Faust die »unschuldige und göttliche Seele« der abwesenden Marguerite besingt, schmiegt sich die Solovioline wie eine Duettpartnerin an seine Melodie. »Die Melodie ist entzückend«, befand selbst der Gounod-Skeptiker Hector Berlioz in seiner Uraufführungskritik: »Man hat wohl applaudiert, aber nicht genug, die Arie verdiente den hundertfachen Beifall.«

Gounods mephistophelisches Prinzip der Verführung zur Sinnlichkeit war auch bei der Überlieferung dieser Oper wirksam: Schon vor der Premiere war rund ein Drittel des geplanten Textes gestrichen worden. Bereits komponierte und wieder verworfene Nummern gingen verloren oder landeten auf verschlungenen Wegen auf Dachböden, um dort nach über 100 Jahren wieder entdeckt zu werden. Inzwischen schuf sich der internationale Opernbetrieb seine eigene Werkgestalt, ein Prozess, in dem sinnliche Melodien und klangvolle Chöre über jeden intellektuellen Zweifel obsiegten. Als erfahrener Kirchenmusiker präsentiert sich Gounod in der Szene im Münster, die das optimistische Ende der Oper musikalisch vorwegnimmt: Marguerite, die für ihre Liebe alles aufs Spiel setzte und verlor, wird vor ewiger Verdammnis gerettet.