Über das Werk

In Kürze

Die innerlich und äußerlich vereinsamte Elektra hat sich von der Welt losgesagt und sinnt nur noch auf Rache:

Ihre Mutter Klytämnestra und deren Liebhaber Aegisth sollen für den begangenen Mord an Elektras Vater, Agamemnon, sterben. Klytämnestra ihrerseits wird von Angstträumen und Erinnerungen gequält. Elektra gelingt es nicht, ihre Schwester Chrysothemis für den Mordplan an Klytämnestra und Aegisth zu gewinnen. Ein geheimnisvoller Fremder, der sich als ihr Bruder Orest zu erkennen gibt, begeht schließlich die Tat. Elektra tanzt daraufhin einen letzten, ekstatischen Tanz.

Elektra

Handlung

Agamemnon, König von Mykene, und seine Gattin Klytämnestra haben vier Kinder:

Iphigenie, Elektra, Chrysothemis und Orest. Als die griechische Flotte gegen Troja auslaufen will, wird sie von einer Windstille zurückgehalten. Agamemnon muss seine Tochter Iphigenie der Göttin Artemis opfern, damit sie günstige Bedingungen für die Seefahrt gewährt. Klytämnestra wird dies ihrem Gatten nie verzeihen.

Während Agamemnons Abwesenheit im Kampf um Troja bindet sich Klytämnestra an Aegisth. Als Agagmemnon heimkehrt, bereiten ihm Klytämnestra und Aegisth heuchlerisch einen freudigen Empfang. Im Bad erschlagen sie den Wehrlosen mit einer Axt. Nach dem Mord an ihrem Vater hat Elektra ihren jungen Bruder Orest in Sicherheit bringen können. Sie selbst hegt nur einen Gedanken: den Mord zu rächen.

Elektra hat sich von der Gesellschaft und vor allem von Aegisth und Klytämnestra losgesagt und lebt vereinsamt dahin, gedanklich gekettet an Agamemnon.

Unbeugsam nährt sie ihren Hass, baut sie auf Orests Rückkehr als Rächer. Die fünf Mägde, bewacht von der Aufseherin, kommentieren Elektras Verhalten: gehässig, prahlerisch, ängstlich; nur die jüngste tritt für Elektra ein und wird darum gezüchtigt. Elektra beschwört Agamemnon und berauscht sich an ihren Blut-Visionen. Chrysothemis unterbricht Elektras Monolog und warnt ihre Schwester: Aegisth und Klytämnestra planen sie in einen Turm einzukerkern.

Als Chrysothemis andeutet sich mit den Mächtigen arrangieren zu wollen, um ihre Wünsche nach Mutterschaft verwirklichen zu können, wird sie von Elektra höhnisch in die Schranken gewiesen. Die ruhelose Klytämnestra sucht, gequält von den Erinnerungen und von Angstträumen, eine Aussprache mit Elektra und erhofft sich von ihr Auskunft, durch welche Blutopfer und Bräuche ihr Linderung zu Teil würde. Elektra antwortet ihr hinhaltend, rätselhaft, hintersinnig und ängstigt ihre Mutter durch Fragen nach Orest.

Als jedoch Klytämnestra von ihrer Vertrauten eine Neuigkeit überbracht wird, weicht ihr Grauen einem offensichtlichen Triumphgefühl. Elektra ist irritiert, bis sie den Inhalt der Nachricht von Chrysothemis erfährt - ihr gemeinsamer Bruder Orest ist tot. Elektra will dies nicht wahrhaben, muss dann doch dem Botenbericht Glauben schenken und entschließt sich die Rache selbst auszuführen. Chrysothemis soll ihr dabei helfen. Mit Zärtlichkeit und Zeichen der Zuneigung versucht Elektra ihre jüngere Schwester für ihren Mordplan an Klytämnestra und Aegisth zu gewinnen. Aber Chrysothemis entzieht sich ihrer Schwester – und wird von dieser verflucht.

Nun ist Elektra entschlossen, die Tat allein zu vollbringen. Doch da kommt ein Fremder, der sich als Bote ausgibt und Klytämnestra den Tod Orests melden soll. Elektras Verzweiflung bewegt ihn, nach ihrem Namen zu fragen. Dann erst gibt er sich als ihr Bruder zu erkennen – als Orest! Elektra drängt ihn zum Rache-Mord, den Orest eilig auszuführen gelobt. Allein zurückgeblieben harrt Elektra auf das Weitere … Die Todesschreie Klytämnestras und die Verwirrung der Mägde geben ihr Gewissheit, dass ein Teil der Rache vollstreckt wurde. Aegisth, von Dienern herbeigeholt, will selbst die Botschaft von Orests Tod hören. Schmeichlerisch geleitet ihn Elektra dahin, wo sie den Rächer weiß, der ihn wenig später tötet. Von der endlich ausgeführten Rache erfüllt, beginnt Elektra einen letzten ekstatischen Tanz …

Auch in der legendären Inszenierung von Harry Kupfer geht es nicht um eine alte antike Geschichte, sondern um eine Auseinandersetzung mit Gewalt und Gegengewalt, um Macht und Manipulation, um Unterdrückung. Im Schatten der mächtigen Agamemnon-Statue erzählt Kupfer die Geschichte aller Diktaturen – und ihrer Folgen.

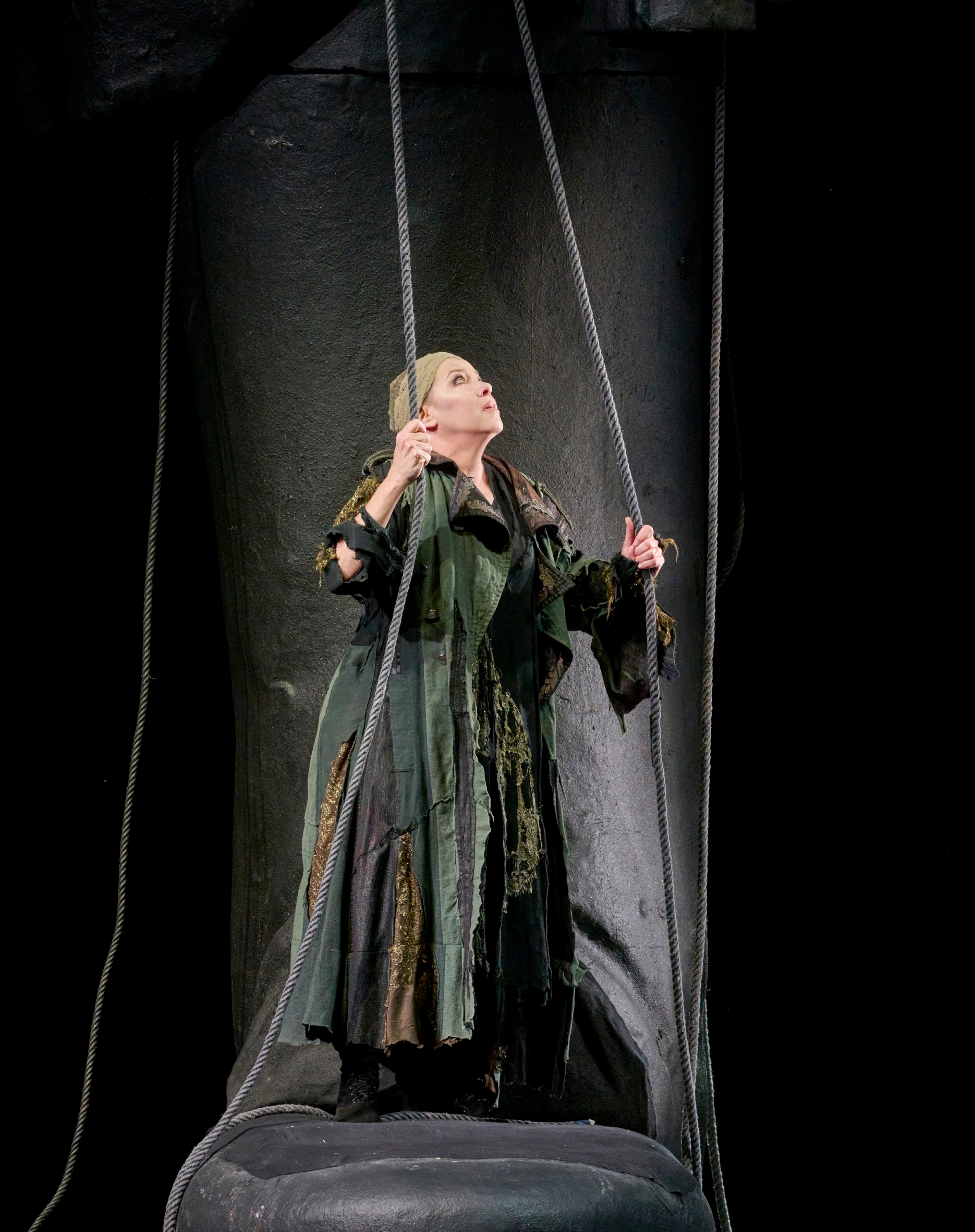

Wer die Inszenierung einmal gesehen hat, wird sie nie vergessen: Das riesige, halbzerstörte Standbild des ermordeten Agamemnon dominiert die Bühne, unter seinem Fuß eine Weltkugel. Bedrohlich, beängstigend, allgegenwärtig. An ihm zerren alle Figuren der Oper, kommen nicht los, können sich nicht befreien. Was Harry Kupfer zeigt, ist nicht nur eine antike Geschichte um Mord und Rache, es geht um Gewalt und Gegengewalt, um Macht und Manipulation, um Unterdrückung. Im Schatten der Statue erzählt er die Geschichte aller Diktaturen und ihrer Folgen, es ist eine Anklage und ein Aufbäumen. Und wie in allen seinen Arbeiten rückt er den Menschen vielschichtig ins Zentrum: Elektra ist gleichzeitig Opfer und Rächerin, manipulierend, einsam, destruktiv und zornig. Keine Figurenschablone, sondern eine psychologisch aufbereitete Studie.

Vom ersten Augenblick an droht, brodelt und wütet die Musik: In Elektra, uraufgeführt 1909, erzählte Richard Strauss die antike Familiengeschichte für seine Zeit neu. Dabei wollte er das »dämonische ekstatische Griechentum« einem geglätteten, klassischen Geschichtsbild entgegensetzen und die musikalische Steigerungskraft an die Spitze treiben – ging er doch in puncto Harmonik und Polyphonie an die Grenzen der damaligen Zeit. Ausgangspunkt seiner Arbeit war das Elektra-Drama Hugo von Hofmannsthals, das Max Reinhardt in Berlin mit der faszinierenden Darstellerin Gertrud Eysoldt in der Titelpartie inszenierte.

Beeinflusst von den großen psychologischen Entwürfen und Studien seiner Zeit – Sigmund Freud und Josef Breuer – entwarf Hofmannsthal ein modernes, psychologisch motiviertes Werk, das eine Innenschau der Akteure erlaubt. Nicht die große Schicksalsmechanik ist es, die die Figuren umtreibt, sondern es sind die seelischen Empfindungen, die Traumata, die Identitätsbrüche.