Wie es (vielleicht) endet

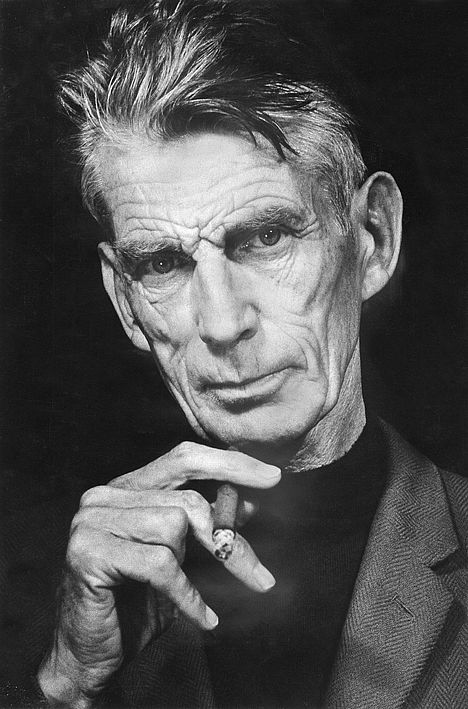

Mit seinem späten Opernerstling Fin de partie hat György Kurtág möglicherweise einen neuen Klassiker des zeitgenössischen Musiktheaters geschaffen. Samuel Becketts Vorlage faszinierte und verwirrte Generationen von Theaterbesucherinnen, Darstellern und Intellektuellen.

Natürlich war es eine Sensation. 92 Jahre war György Kurtág alt, als Fin de partie im Jahr 2018 in Mailand seine Uraufführung feierte: Die erste Oper des Meisters der kleinen Form, das mit Abstand längste Werk im Katalog des ungarischen Komponisten, in dessen Portfolio sich auch Stücke von wenigen Minuten Dauer finden. Und doch ist dieses Werk, dessen aktuelle Fassung der inzwischen 97-jährige Kurtág weiterhin als »vorläufige« bezeichnet, die eigentlich zwingende Konsequenz aus einem gut 60-jährigen Schaffen. Fin de partie krönt ein so umfangreiches wie ungewöhnliches Vokalwerk, das Werke für Orchester und Solostimme umfasst, Kammermusik mit Gesang, Lieder, Dialogisches für Soloinstrument und Solostimme sowie mehrere Chorwerke. Der vollständige Titel Samuel Beckett: Fin de partie: Scènes et Monologues wiederum korrespondiert mit dem Episodischen, das etwa Kurtágs Vokalzyklen auszeichnet: Dem Bau von Becketts Schauspiel durchaus entsprechend und diesen eher noch verstärkend, betont Kurtág in seiner Erzählung von Becketts Vorlage unter Verwendung von etwa sechzig Prozent des Originaltextes die einzelnen Momente in einer Weise, dass diese fast für sich stehen könnten – und folgt dabei in zwingender Weise der Dramaturgie von Becketts Schauspiel. Ein Widerspruch ist das nicht, eher wiederum ein Kurtág'sches Merkmal – stehen doch auch Vokalzyklen wie die Kafka-Fragmente op. 24 in einer festen, dramturgisch durchdachten Abfolge.

Und schließlich Beckett. Zweimal hat Kurtág bereits Texte des Nobelpreisträgers vertont: What is the Word (op 30a – 1990 für Altstimme und Klavier bzw. 30b – 1991 für Altstimme solo, fünf Vokalisten und im Raum verteilte Kammerbesetzungen) und pas a pas … nulle part (op. 36 – 1993–98, überarbeitet 2007–08). Fin de partie aber ist György Kurtág besonders eng verbunden: 1957, so der Komponist in einem Interview, habe er das Stück in Paris gesehen, also im Jahr der Uraufführung »und nichts verstanden«. Dass er an diesem Text festhalten sollte bis zur Kulmination in der 2018 uraufgeführten Oper, 61 Jahre nach der ersten Begegnung, ist passgenau mit allen Bestandteilen dieser Geschichte: Beckett, Kurtág, Fin de partie. Was ist das aber für ein Werk, das György Kurtág in »Szenen und Monologen « zum Musiktheater machte? Fin de partie – der französische Titel ist das Original, Becketts eigene englische Übertragung Endgame entstand später und unter Mühen des Autors – gilt als ein Klassiker des »absurden Theaters« mit allen begrifflichen Missverständnissen, die diese Kategorisierung mit sich bringt. Treffend scheint aber die häufig synonym verwendete Bezeichnung »Theater des Absurden«, die Martin Esslin geprägt hat. Denn sie drückt aus, was auch Beckett ausdrückt: Die Absurdität einer Welt, der sich das Theater mit ihm angemessen erscheinenden Mitteln nähert. Fin de partie ist eines von Becketts drei bekanntesten Theaterstücken, einer der vielen seiner Texte, die Literatur- und Theatergeschichte geschrieben haben, und vielleicht dasjenige seiner Werke, um dessen Bedeutung am meisten gerungen wurde – zumindest lässt das die Rezeptions- und Aufführungsgeschichte vermuten. Zu den Meilensteinen derselben darf Theodor W. Adornos Aufsatz Versuch, das Endspiel zu verstehen (1958) gezählt werden, den der Philosoph Beckett selbst »in memory of Paris« widmete. Adornos Lektüre, die Becketts Text gegen den Existenzialismus französischer Prägung in Stellung brachte, besticht nach wie vor: Bei Beckett, so Adorno, ist dem Subjekt sogar die Möglichkeit entzogen, sich auf sich selbst zurückzuziehen, denn »das Endspiel «, so Adorno, »zerstört die Illusion über die Freiheit des Einzelnen.«

Adornos Text verallgemeinert das Elend, in dem Beckett die vier Bedeutungslosigkeitsträger Hamm, Clov, Nell und Nagg zeichnet, zum »Elend der Philosophie« und erteilt in Gewissheit des Einverständnisses des Autors der Suche nach Sinn im Text eine Absage: »Es verstehen kann nichts anderes heißen, als seine Unverständlichkeit verstehen, konkret den Sinnzusammenhang dessen nachzukonstruieren, dass es keinen hat.« Beckett, der mit anhaltender Weigerung, Details am Text zu erklären, Journalisten ebenso verzagen ließ wie Darstellerinnen und Regisseure, hätte dem bestimmt zugestimmt. Doch an Adornos Text ist nicht nur seine rigide Negativität interessant, sondern auch die Stellen, an denen sie ihm zu entgleiten scheint, etwa dann, wenn er Analogien zwischen der Figur des Hamm und der des Hamlet bei Shakespeare zieht. Mit dem Verweis auf die Ähnlichkeit in den Namen der beiden Antihelden wagt sich Adorno weit auf das Feld der Autorenintention vor, um von Beckett korrigiert zu werden: An Hamlet, habe er, so Beckett nach Siegfried Unselds Zeugnis, überhaupt nicht gedacht. Adorno störte sich am Widerspruch des Autors nicht und verwendete seine Analogie sowohl in einem Vortrag in Anwesenheit des Widersprechers Beckett als auch in seinem einflussreichen Aufsatz. Interessant ist diese Episode deshalb, weil sie ein Charakteristikum von Fin de partie so deutlich zeigt: Becketts Meisterstück zeichnet sich gerade dadurch aus, dass es vor Symbolen und Verweisen nur so strotzt. Aber viele der Symbole verweigern die Preisgabe des Symbolisierten, und viele Verweise führen ins Leere. Dass mit Adorno selbst der größte Fürsprecher des Nicht-Bedeutens in die Bedeutungsfalle ging, ist vielleicht das größte Kompliment für Becketts Arbeit.

Liest man heute Berichte von den Proben zu den ersten Inszenierungen des Schauspiels und speziell die Korrespondenz zwischen Beckett und dem Regisseur Alan Schneider, so entsteht gelegentlich der Eindruck aufwendiger Tanzeinlagen auf dem Vulkan des Absurden: Schneider fragt nach Details, und es lässt sich schwer entscheiden, ob der Ton der Fragen unbekümmert oder nah an der Verzweiflung zu nennen ist. Nach mehr Information über »Hamms Geschichte« wird da gefragt, danach, warum Beckett die Gesichter der beiden Schauspieler »so rot« imaginierthat. Beckett antwortet lakonisch und launig, rät, nicht alles zu »überinterpretieren«. An einer Stelle wird es plötzlich brennend interessant und glasklar: Schneider fragt nach dem »Old Greek«, von dem Hamm spricht. Wer war das? Es geht dabei um das Gleichnis, das sowohl Hamm als auch Clov verwendet: Wenn man Körnchen auf Körnchen legt: Wann entsteht ein Haufen? Beckett antwortet, dass viele Sophisten mit diesem Bild arbeiten würden, Hamm meine womöglich Protagoras. Dann führt er aus: »Ein Zweck des Bildes, wie es sich durch das Stück zieht, ist der Hinweis auf die logische, das heißt eristische Unmöglichkeit, dass das ›Ding‹ jemals an ein Ende kommt. ›Das Ende ist der Beginn, und doch fahren wir fort.‹ In anderen Worten die Unmöglichkeit der Katastrophe. Beendet an ihrem Beginn, und in jedem folgenden Moment, setzt sie sich fort, ergo kann sie niemals enden.« Der Schlüssel zu allem? Wenn ja, dann ist der Schlüssel ein Geheimnis: »Erwähne nichts von alldem gegenüber den Schauspielern!« warnt Beckett. Er will nicht, dass die Schauspieler die Auflösung eines Gleichnisses spielen, das ihn inspiriert hat. Er will, dass sie die Absurdität selber spielen, was ungleich schwieriger ist.

György Kurtág, der sich vor Beginn der Kompositionsarbeit, wie er in einem Interview mit dem Spiegel erklärte, noch einmal zwei Jahre lang nur mit Becketts Text beschäftigt hatte, gelingt in seiner Partitur das Meisterstück, Becketts »Absurdes« zum Klingen zu bringen. Wenn Simone Young (Interview auf S. 8) beschreibt, wie Kurtág Töne, Geräusche, Konstellationen für Nicht-Gesagtes, Nicht-Gedachtes, ja, für die Abwesenheit von rational erfassbarem Sinn findet, dann ist damit die Hintersinnigkeit des ganzen Unterfangens auf den Punkt gebracht. Vordergründig aber hat György Kurtág ein kompaktes Werk geschaffen, dreizehn Szenen (und ein Epilog ohne Worte), in eine unverwechselbare, hochtheatrale Klangsprache gesetzt. Hochtheatral deshalb, weil Kurtág fast irritierend nahe an Becketts Schauspiel komponiert. Das betrifft das Komponieren mit und von Sprache ebenso wie die Dramaturgie: Becketts Theater ist Rhythmus und Musik, Kurtágs Komponieren – vor allem, aber nicht nur für Stimme – ist das sensible Austarieren von Sprache und Dramaturgie. Die Dirigentin und der Regisseur der Wiener Neuproduktion, Simone Young und Herbert Fritsch, sind sich einig: Kurtág wird Beckett nicht bloß gerecht, sondern unterstützt ihn an den richtigen Stellen in bemerkenswerter Weise. Die kompositorische »Auslegung« des Textes, die er vornimmt, erteilt, wie die Dirigentin am Rande der Proben bemerkte, Sängern und Sängerin genaue Vorgaben in Dynamik und Ausdruck, wo Schauspieler freier agieren können. Aber diese Vorgaben tragen dazu bei, dass Kurtág das Meisterstück einer Archäologie der Beckett’schen Komik gelingt, die ihresgleichen sucht. In den oft zarten, oft überraschenden Bauten von Kurtágs Fin de partie hallt Becketts hintersinniges Lachen wider. Das Publikum ist zum Mitlachen eingeladen – vielleicht auch zum Erschrecken, bestimmt zum Staunen.

SAMUEL BECKETT: FIN DE PARTIE

SCÈNES et MONOLOGUES

von GYÖRGY KURTÁG

In einer lebensfeindlichen, fast unbewohnbaren Welt vegetieren vier Gestalten: Hamm, Clov, Nell und Nagg. Hamm, im Rollstuhl, lässt sich von Clov bedienen. Hamms Eltern Nell und Nagg leben in (Müll-)Tonnen. Sie haben, wie sie lachend berichten, ihre Beine einst bei einem Fahrradunfall verloren. In ihrer schier ausweglosen, isolierten Lage – dass es auf der Welt noch andere Menschen gibt, scheint ausgeschlossen – haben die vier erstaunlich viel zu erzählen. Nagg und Nell schwelgen in Erinnerungen: An den Fahrradunfall in den Ardennen, an ihre Zeit als Verlobte am Comer See. Nagg ist ganz besessen von dem Witz über den englischen Schneider, die Hose und die Erschaffung der Welt, den er immer wieder erzählt. Hamm wiederum beschäftigt die Geschichte eines Mannes, der sich eines Tages herbeigeschleppt habe, um Aufnahme für sich und seinen Sohn bittend. Sich selbst inszenierend, mit ständig wiederkehrendem Lob und Kritik am eigenen Vortrag, erzählt er diese Geschichte als Belehrung über die Ausweglosigkeit: »Sie müssen doch wissen, was das ist, die Erde, jetzt!« Mit Clov teilt sich Hamm das Gleichnis des »alten Griechen «, dessen Name in Vergessenheit geraten ist: Wenn man immer ein Körnchen auf das andere legt: Wann ist es ein Haufen? Ob irgendwann ein Haufen entsteht, ob es »vielleicht zu Ende geht«, und wenn, was das bedeuten kann, wenn nicht den Tod: Das sind die großen Fragen von Fin de partie, deren Beantwortung Samuel Beckett stets kategorisch verweigert hat.

Text: Nikolaus Stenitzer