Der ewige Meister

»Puccini tot! Die Kunst der ganzen Welt ist in Trauer, weil sie den Schöpfer so vieler Melodien verliert, welche die ganze gebildete Welt entzückt haben. Mein Sinn ist von dem großen Schmerz verdüstert: es ist mir nicht möglich, meine Gedanken zu ordnen. Es ist die Stunde der Sammlung… Und die Stunde der Tränen!« Viele Rufzeichen. Viel Schmerz. Es schreibt dies Pietro Mascagni, Komponistenkollege und Freund Puccinis, man liest es unter anderem in der Neuen Freien Presse, der wichtigsten Zeitung Wiens. Die Nachricht vom Tod des Komponisten am 29. November 1924 ruft also auch in Österreich Bestürzung hervor. Noch einmal breitet man Erinnerungen, Wissen und Puccini-Anekdoten aus. Nicht nur Mascagni schreibt, auch etwa Marie Renard, eine der großen Sängerinnen der Wiener Oper, darf sich in der Presse erinnern. Überall: Puccini der Mensch. Puccini der Meister. Puccini der Einzigartige. Die österreichische Bundesregierung schickt Beileidschreiben nach Italien. Franz Schalk, nicht nur Operndirektor und Dirigent, sondern auch Puccini-Freund, kondoliert gemeinsam mit seiner Frau.

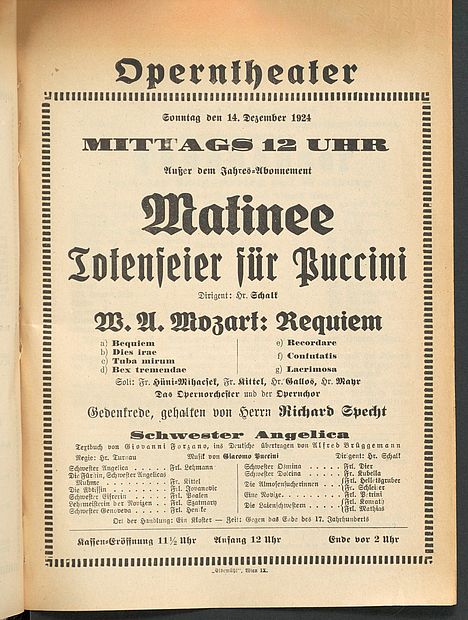

Der Tod Puccinis weist aber auch über einen Abschied von einem Komponisten hinaus, es schwingt der Abgesang einer Epoche der Musikgeschichte mit. »In Puccinis Opern durchglüht die Sonne des Südens noch einmal das Theater und schenkt dem modernen Menschen die Frühlingspracht der blühenden Melodie.« Das schreibt nun nicht mehr Mascagni oder die Renard, sondern die große Kritikerin Elsa Bienenfeld im Neuen Wiener Journal. Auch künstlerisch verabschiedet man sich: Am 14. Dezember veranstaltet die Staatsoper einen Gedenkabend mit Mozarts Requiem und Puccinis Suor Angelica, in der Titelpartie ist Lotte Lehmann zu erleben. Dankbar der Anteilnahme schreibt Puccinis Witwe am selben Tag aus Mailand: »Tröstlich der Gedanke, dass Wien, das er so liebte, das Gedenken an ihn in so würdevoller Weise feiert.«

Das er so liebte? Tatsächlich wird von Puccini der charmante Satz »Wenn ich jemals von Torre del Lago oder Viareggio fortzöge, müsste meine Heimat in Wien sein« überliefert und tatsächlich schätzte er die Stadt: das kulturelle Angebot, die Anerkennung, die ihm entgegengebracht wurde, die hohe Qualität der Aufführungen: »Ich glaube, dass sogar heute, wo es verlassen und so anders ist, als es war, Wien immer noch die führende Stadt der Welt ist – großartige Orchester, Konzerte, fantastische Chöre, und ein Opernhaus von allererstem Rang.« Das schrieb er 1923, dem Jahr seines letzten Wienbesuchs. So etwas hörten die Wienerinnen und Wiener natürlich immer gerne und ebenso gerne reichte man den Bewunderten von Salon zu Salon weiter. Dass Puccini, der kein expliziter Freund der Hautevolee war, dies zum Teil mitmachte, ja, sich bei Abendveranstaltungen fallweise sogar ans Klavier setzte und musizierte, zeigt ein wenig die Zerrissenheit seines Charakters: Die allgemeine Anerkennung genoss er, auch wenn er zur Introvertiertheit neigte. Dass er in den Salons dann auch darum bat, Richard Wagner vorgesungen und -gespielt zu bekommen: das wiederum zeigt sein immerwährendes Interesse an Musik, auch solcher, die ihm vielleicht nicht ganz so nahestand. War er in der Wiener Oper, hörte er auch Werke von Richard Strauss, 1906 fuhr er sogar nach Graz, um die österreichische Erstaufführung der Salome zu erleben – und saß mit Zemlinsky, Mahler, Strauss, Berg und Schönberg im Opernhaus. 1920 besuchte er während eines Wien-Aufenthalts das Konzerthaus, um unter anderem Alban Bergs Vier Stücke für Klarinette und Klavier zu erleben. Mehr noch: Auch ins Wiener Sprechtheater kehrte er ein, selbst, wenn er bis »Auf Wiedersehen« und »Kotelette mit Kartoffeln« so gut wie kein Deutsch sprach. Aber was zählte das? Puccini war Theatermensch, was er suchte, war der Theaterausdruck, in welcher Sprache auch immer.

Und wer meint, dass Echtzeitjournalismus, der sich Promis auf die Fersen heftet, erst im Onlinezeitalter akut geworden ist, kann sich vom damaligen Wiener Puccini-Kult eines Besseren belehren lassen. Gerne berichteten Zeitungen praktisch zeitgleich über seine Ankunft am Bahnhof, seine Restaurantbesuche, seinen Lebensstil, seine Arbeit am Theater, seine Abreise, kurzum: über alles. Wobei, ganz allgemein: War Puccini in der Stadt, dekorierte sich Wien für ihn. Geschäftsauslagen mit seinem Konterfei, Empfänge, Besuche, Jubel: Man feierte nicht nur seine Musik, sondern auch den Meister und nahm Anteil an dessen Leben.

Andererseits: Dass sich die Wiener Hofoper anfangs zierte, Puccini auf den Spielplan zu setzen, ist ebenso eine Tatsache wie dass Tosca und Manon Lescaut ihre Wiener Erstaufführungen im Haus am Gürtel und nicht im Haus am Ring erlebten. Doch gehen wir an den Anfang in Wien: 1897 wird La bohème als erste von Puccinis Opern im Theater an der Wien gegeben. Der Komponist ist anwesend, man feiert ihn. »Man«: Das ist das Publikum. Nicht so hingegen der Wiener Kritikerpapst Eduard Hanslick, der vermeint, »harmonische Scheußlichkeiten« gehört zu haben – und dies auch schreibt. Dem Erfolg kann dies aber nichts anhaben, Puccini ist von Anfang an der Puccini in Wien.

Und die Hofoper? Sie zögert. Man versucht es erst einmal erfolglos mit dem Konkurrenzprodukt, der Bohème Ruggero Leoncavallos, die 1898 am Ring erklingt und floppt. 1903 bringt der geniale Direktor, Dirigent und Komponist Gustav Mahler die Bohème Puccinis endlich ans Haus am Ring und gibt damit den Auftakt zur Puccini-Pflege. Wer nun aber meint, dass Mahler als Musiker ein besonderer Freund Puccinis gewesen sei, irrt. Zwar dirigierte er in Hamburg Le villi mit Erfolg, doch ist ein Brief an Alma Mahler mit einem bissigen Kommentar zu Tosca in Lemberg mehr als berühmt geworden: »Aber das Werk! Im ersten Akt Aufzug des Papstes mit fortwährendem Glockengebimmel… im zweiten wird Einer mit grässlichem Schreien gefoltert, ein Anderer mit einem spitzigen Brotmesser erdolcht. Im 3. Akt wird wieder mit der Aussicht von einer Citadelle auf ganz Rom gebimbaumbummelt... und Einer von einer Compagnie Soldaten durch Erschießen hingerichtet. Vor dem Schießen bin ich aufgestanden und fortgegangen.« Das sagte… der Komponist Mahler. Der Operndirektor Mahler hingegen wusste, dass es ohne Puccini in Wien nicht gehen würde und setzte die Bohème an. Wie recht er hatte! Das Werk wurde auch am Ring zum durchschlagenden Publikumserfolg, allein im ersten Jahrzehnt nach der Premiere fanden mehr als 120 Vorstellungen statt.

Mahler setzte aber auch Madama Butterfly an, eine erfolgreiche Neuproduktion, die dem anwesenden Puccini künstlerisch jedoch nicht recht zusagte: »Es war ein glänzender Erfolg – zehn Vorhänge nach dem ersten, fünfzehn nach dem zweiten und fünfzehn bis zwanzig nach dem dritten – obwohl die Frau [die sehr beliebte Sopranistin Selma Kurz] schwach und der Tenor [der viel eingesetzte Tenor Georg Maikl] wenig wert war.« Auch Tosca, 1910 erstmals an der Wiener Hofoper gegeben, wurde schnell zu einem Eckstein des Repertoires. Und an sie knüpft sich so etwas wie eine beständig weitererzählte Wiener Theaterhistorie. Denn Puccini war einst, wie er es gerne tat, bei Proben in Wien anwesend und lauschte einer seiner Lieblingssängerinnen, der bedeutenden Maria Jeritza. Diese erinnerte sich später an einen Schlüsselmoment, der viel von Puccinis Theatergespür und szenischer Unmittelbarkeit erzählt: »Bei einer dieser Proben des zweiten Akts war ich, in Vorbereitung auf die Arie Vissi d’arte, vissi d’amore dabei, trauererfüllt auf das Sofa zu sinken, während Scarpia am Tisch Kaffee einschenkte. Beim Zugehen auf das Sofa rutschte ich aus und fiel, und da ich den musikalischen Ablauf nicht unterbrechen wollte, sang ich meine Arie liegend, an der Stelle, an welcher ich auf der Bühne hingefallen war. Puccini war erfreut: ›Zuletzt‹, rief er, ›haben wir genau die Art, wie Vissi d’arte gesungen werden muss! Nicht am Sofa liegend, nicht an der Rampe, sondern flach am Bühnenboden!‹«

Doch nicht nur mit Jeritza verband Puccini eine (Theater-)Freundschaft, auch mit der Familie Korngold und vor allem dem jungen Komponisten

Erich Wolfgang, dessen Werk er schätzte und mit dem er privat in Wien gemeinsam musizierte. Nicht anders mit Franz Lehár: Gegenseitige künstlerische Wertschätzung, aber auch deutlich mehr verband die beiden. Kein Wunder, dass nach Puccinis Tod das Gerücht aufkam, dass Lehár ein Wunschkandidat für die Vollendung der nicht abgeschlossenen Turandot sei. Dass La rondine, eigentlich ein Wiener Auftragswerk, aufgrund des Ersten Weltkriegs nicht im heute nicht mehr existierenden Wiener Carltheater, sondern in Monte-Carlo erstaufgeführt wurde, macht die Wiener Operngeschichte um eine Uraufführung ärmer. Dass Puccini kurz vor dem Weltkrieg vom Kaiser das Komturkreuz des Franz Joseph-Ordens mit dem Stern verliehen bekam, seine Opern im Krieg allerdings – weil er ein lebender italienischer Komponist war – in Wien nicht gespielt werden durften, zeigt, wie sehr Kunst immer schon ein Spielball der Politik war. Heute, genau 100 Jahre nach Puccinis Tod, hat sich der Komponist als das bewiesen, was er von Anfang an war: eine der tragenden Säulen des Opernrepertoires. An der Wiener Staatsoper werden heute neben den berühmten »alten« Inszenierungen von Tosca und La bohème auch noch regelmäßig Manon Lescaut, Madama Butterfly, Turandot, Trittico, Fanciulla del West gespielt – in den letzten Jahren gab es gleich drei Puccini-Premierenabende.

So sieht Theaterunvergänglichkeit aus! Wie wusste es Elsa Bienenfeld schon 1924 in ihrem Puccini-Nachruf? »Puccini ist das Glück und der Segen sämtlicher Operndirektoren geworden, die keinen Spielplan machen könnten, wenn die betörenden, unwiderstehlichen Opern Puccinis ihnen genommen würden.«